A última mesa de debates do IV Seminário Violência contra a Mulher e Políticas Públicas teve como tema “Mulher: a quem pertence esse corpo?” e reuniu falas de uma mulher trans, uma negra e uma indígena. A mediação ficou por conta da conselheira do CRP-RJ Viviane Siqueira Martins (CRP 05/32170).

A primeira fala da mesa foi de Juliana Gomes (CRP 05/41667), conselheira-presidente da Comissão Intergestora de Regionalização e Descentralização do CRP-RJ e superintendente de Proteção Social Básica de Nova Iguaçu, que defendeu que “ser mulher negra no Brasil é um ato de resistência”.

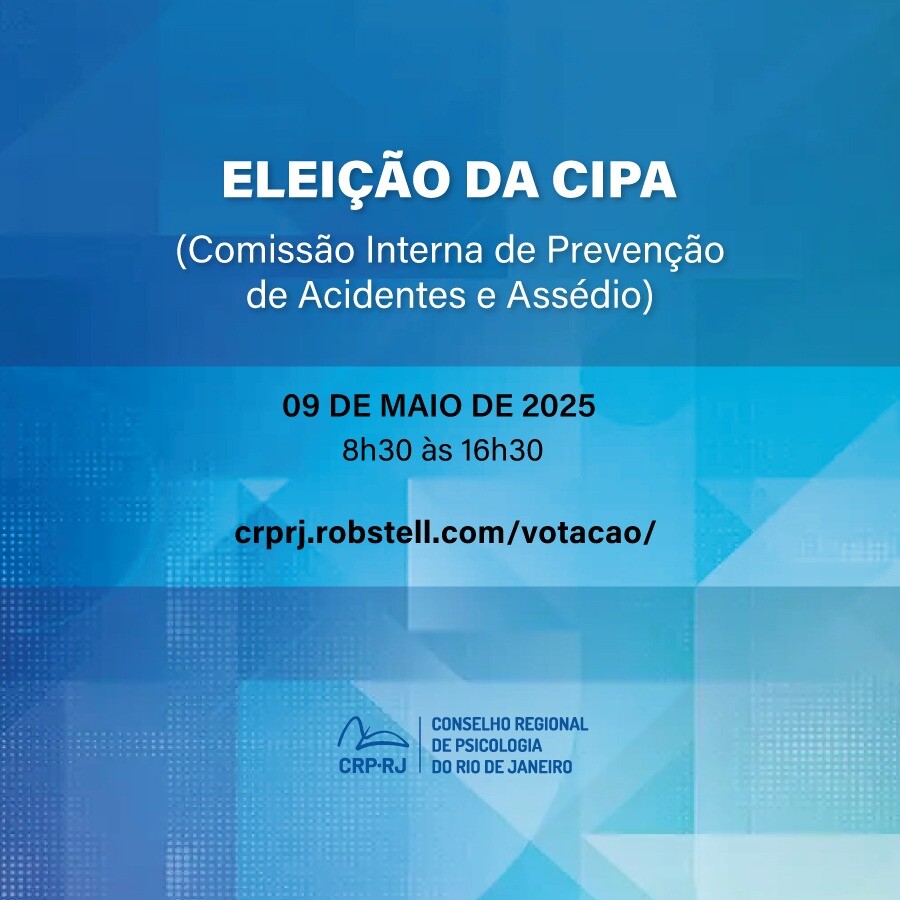

Cristiane, Maiara (ao microfone), Viviane e Juliana compuseram a última mesa do evento

“Ser mulher no Brasil é muito difícil. Ser mulher negra, ainda mais porque ainda não conseguimos efetivar a democracia racial em nosso país”, declarou. “Ser negra no Brasil é ter de ser subjugada duas vezes, é não ter o corpo pertencido a si própria, é saber que sou a carne mais barata do mercado”.

Ela lembrou ainda a psicóloga Virgínia Leone Bicudo, que integrou a primeira gestão do Conselho Federal de Psicologia, na década de 1970. Mulher negra, Virgínia foi a primeira psicanalista não médica do Brasil e a primeira pesquisadora a redigir uma tese sobre relações raciais.

Encerrando sua fala, Juliana Gomes destacou alguns dados relativos à violência contra a mulher negra no país. Segundo ela, 23% da população brasileira são mulheres negras, das quais 59,4% sofrem violência doméstica. Ainda conforme apontou, a taxa de homicídio de mulheres negras subiu 54% em 2013, enquanto que, entre as brancas, esse índice apresentou queda de 9%.

“Eu gosto muito de falar do devir mulher, isto é, o ser mulher está para além desse ou daquele órgão. Se, por um acaso, uma mulher tirar seu útero, ela vai deixar de ser mulher?”, questionou Maiara Fafini (CRP 05/43721), travesti, dona de casa, psicóloga e coordenadora do Eixo de Diversidade Sexual e de Gênero da Comissão Regional de Direitos Humanos do CRP-RJ.

Em seguida, a psicóloga fez menção ao assassinato de Dandara dos Santos, mulher trans espancada a pauladas e morta a tiros no Ceará, e enfatizou o alto índice de assassinatos de pessoas trans no Brasil. “Em 2017, foram 179 assassinatos de pessoas trans simplesmente por serem travestis ou transexuais. Importante destacar que, desse total, 80% eram mulheres negras”, disse.

“Nosso corpo também pertence ao saber médico e psicológico”, revelou. “O Cadastro Internacional de Doenças (CID) cataloga as pessoas trans como F64, ou seja, como pessoa que sofre de transtorno mental”.

A psicóloga ressaltou a importância de dois recentes avanços no reconhecimento dos direitos da população trans. “Felizmente, o CFP, agora em janeiro, criou a Resolução nº 001/2018, que ratifica que nós, pessoas trans, não somos uma doença e que, portanto, os psicólogos não podem nos tratar como tal. Outro avanço foi a decisão do Supremo Tribunal Federal que autoriza a mudança do gênero e nome social”.

A psicóloga ressaltou a importância de dois recentes avanços no reconhecimento dos direitos da população trans. “Felizmente, o CFP, agora em janeiro, criou a Resolução nº 001/2018, que ratifica que nós, pessoas trans, não somos uma doença e que, portanto, os psicólogos não podem nos tratar como tal. Outro avanço foi a decisão do Supremo Tribunal Federal que autoriza a mudança do gênero e nome social”.

Por fim, Cristiane Carla Pantoja Santos, ativista indigenista formada em Direito Indígena da PUC-Rio e membro de redes de combate à intolerância religiosa, falou sobre a mulher indígena, reiterando que “a luta pela preservação de nossos ancestrais tem valor imensurável, isto é, a luta pelos direitos humanos, por território, pelo meio ambiente, por saúde e por educação”.

“Qual o valor do corpo indígena na sociedade brasileira?”, questionou ela em seguida, destacando que, apesar de ser “sempre visto como o exótico”, o indígena “faz parte de toda a história do Brasil, pois ele atravessou, resistindo, todos os períodos de transformação desse país”.

“Que corpo é esse que nos pertence e não nos pertence?”, continuou a indigenista. “O corpo da mulher indígena pertence ao antropólogo, que é o pesquisador que nos olha como mero objeto de pesquisa e é quem nos coloca em uma caixinha e nos diz se somos ou não indígenas”.